熊野三山の聖域の入り口とされる滝尻王子。熊野詣の洗礼と言わんばかりに、いきなりの急坂から始まるこのコースですが、古道の景観はもちろん、数々の伝承も残る、熊野古道歩きの醍醐味を味わえる場所です。

熊野の特徴は、老若男女、浄不浄、信不信、貴賤を問わず、すべての人々を受け入れてきたこと。多様性や持続可能性が叫ばれるいまだからこそ見つめ直したい物語が、熊野には多く残ります。

滝尻王子近くの乳岩や継桜王子に残る奥州の豪族・藤原秀衡の熊野詣の物語もそのひとつ。伝承ゆかりの地を歩きながら、熊野が人々の信仰を集めた理由に触れてみませんか。

スタンプスポット

①滝尻王子

②高原熊野神社

③大門王子

④十丈王子

⑤大坂本王子

⑥道の駅熊野古道中辺路

⑦牛馬童子

⑧近露王子

⑨比曽原王子

⑩継桜王子

モデルプラン

1日目

・各地から滝尻王子へ

・滝尻王子から高原へまで歩く

歩行距離:4.0km

歩行時間:2~3時間

上り(累積):430m

下り(累積):200m

・高原で宿泊する

2日目

・高原から継桜王子まで歩く

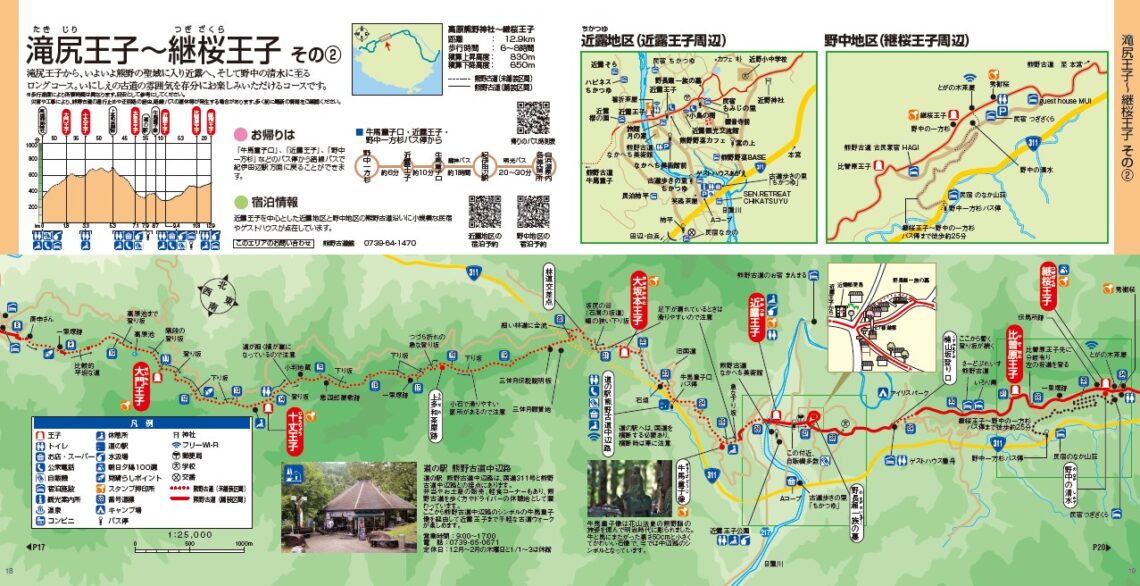

歩行距離:12.9km

歩行時間:6~8時間

上り(累積):830m

下り(累積):650m

・継桜王子から各地へ

コース紹介

滝尻王子

滝尻王子は富田川と石船川が合流する地点に鎮座します。かつてはこの王子社が熊野三山の霊域のはじまりとされていました。

滝尻王子は、熊野九十九王子社のうち五体王子社にも数えられ、中世に熊野御幸が盛んであった頃には、皇族貴族により奉幣や読経の他、法楽のための里神楽や歌会が盛大に催されました。

平安時代後期には藤原秀衡の寄進により四町歩(1万2千平方メートル)の境内に七堂伽藍が建立されていたといわれています。

田辺市中辺路町栗栖川859

0739-64-1470(熊野古道館)

駐車場あり

・

・

徒歩15分

・

・

胎内くぐり

滝尻王子から15分程度進むと現れる岩穴。奥へ進むと通り抜けることができ、安産祈願や生まれ変わりの俗信がある。

・

・

徒歩5分

・

・

不寝王子

滝尻王子の背後にそびえる剣山(371m)への急坂の途中、滝尻王子から約400m地点に不寝王子の石碑が建っています。

ネズ王子の名称は中世の記録にはなく、元禄年間の「紀南郷導記」にネジ王子という小社の跡があると記されているだけで、その存在は不明確とされています。

・

・

徒歩90分

・

・

高原熊野神社

平安時代の熊野九十九王子社には数えられていませんが、熊野本宮大社から御神体が勧請された高原熊野神社の社殿は、中辺路で最も古い神社建築です。

建仁元年(1201)の『熊野御幸記』には地名が記され、藤原定家が立ち寄った事がわかります。

楠の大木を背後に控えた優雅な朱塗り檜皮葺、春日造の社殿は応永十年(1403)のもので、熊野古道沿いの神社では現存最古のものです。(県重要文化財にも指定)

世界的博物学民俗学者の南方熊楠は、明治時代末期、神社合祀が行われる中、この鎮守の森や神社を守り残したことでも知られます。

〈宿泊〉高原で1泊

険しい道を越えてたどり着く高原地区は、古くは旅籠が立ち並んだ宿場町で、いまも民宿やゲストハウスが集まるエリアです。このエリアで身体を休めて、翌日に備えましょう。運が良ければ早朝、雲海に出会えるかも。

※行程に余裕がある場合は1日目に近露まで歩いて、近露周辺の宿泊施設に泊まるのもおすすめです。

2日目

高原を出発

・

・

徒歩50分

・

・

大門王子

かつてこの社地に鳥居があったことから大門の名がついたとされます。

大門王子の名は古い参詣記などには見えず、設置の新しい王子である一方、江戸中期にはすでに社がなく緑泥片岩の碑が建てられました。

社殿は平成元年(1989)の復元で、その背後には熊野三百町石のひとつと思われる笠塔婆と、紀州藩が享保8年(1723)に建立した緑泥片岩の王子跡石碑が並んでいます。

・

・

徒歩35分

・

・

十丈王子

十丈峠の杉林のなかに王子跡があります。中世の参詣記には重點(じゅうてん)の地名および重點王子の社名で登場しています。

江戸時代には付近に数戸の家があり、王子神社を氏神として祀っていたのですが、明治末期の神社合祀で廃社になりました。いまは無人の山中になっています。

・

・

徒歩95分

・

・

大坂本王子

逢坂峠の東側のふもと、谷川のそばに王子跡があります。いまは杉林のなかですが、社の跡とみられる石や大木の切り株が残されています。現在の王子跡には石造の笠塔婆がみられます。

・

・

徒歩15分

・

・

〈寄り道〉道の駅熊野古道中辺路

熊野古道と国道311号線との接点にあり、ハイカーとドライバー両者の休憩地として賑わう。店内には地元産品が並び、食事もとれる。

田辺市中辺路町近露2474-1

0739-65-0671

時/9:00~17:00

休/1月1日~3日、12~2月木曜日

・

・

徒歩15分

・

・

牛馬童子

牛と馬にまたがる僧服の石像は花山法皇の熊野詣の旅姿であるとも言われ、高さ50cmと小さくてかわいい石像です。今では中辺路のシンボル的存在となっています。明治時代に法皇の旅姿を偲んで彫られました。

牛馬童子像の背後に、鎌倉時代の建立と推定される宝篋印塔(県指定文化財「近露の宝塔」)があります。これは花山法皇の熊野御幸のおり、経典をこの地に埋納したとの伝説にもとづいて立てられたものです。

藤原氏の策略にあって出家とともに皇位を失い、呆然とした心境のまま都を離れ熊野御幸に旅立った花山法皇は、この峠で萓の茎を折って箸にして食事をとろうとしたところ、茎から露がしたたり落ちました。法皇は「これは血か、露か」と物哀しげに側近にたずねたといいます。

そのため、麓の里は「近露(ちかつゆ)」、この峠は箸折峠と呼ばれるようになったといわれています。

・

・

徒歩10分

・

・

近露王子

熊野詣の宿場として賑わった近露の里の中に鎮座して、産土神としても祀られていたという近露王子(ちかつゆおうじ)は、王子社の中でも最も早く現れた王子のひとつです。

近くを流れる日置川は近露王子におまいりする前に潔斎をした清流で、川岸には後鳥羽上皇の御所もあったといわれています。

〈寄り道〉なかへち美術館

現在国際的に活躍する建築家ユニット「妹島和世+西沢立衛/SANAA」が最初に手がけた美術館です。美術作品を新しい空間で見せ、アートを通じた交流の場を生み出す、という構想のもと設計されました。

日本画家の野長瀬晩花、南画家の渡瀬凌雲の二人を中心とした地元ゆかりの画家と、その周辺の作品や資料を収集、展示しています。

田辺市中辺路町近露891

0739-65-0390

公式ホームページ

〈宿泊〉近露で1泊

中辺路の中間付近に位置し、古くから熊野詣の宿場町としてにぎわった場所。日本の原風景らしい穏やかな雰囲気の中、過ごすことができます。ここから熊野本宮大社まで歩く場合は、早朝から出発する必要があります。

・

・

徒歩50分

・

・

比曽原王子

近露から約2kmほど本宮方面、旧国道の左手の草叢のなかに、比曽原王子の緑泥片岩の碑があります。

かつて境内に手枕の松と呼ばれる名木があり、王子社は明治末期まで160坪の常緑樹の悠然とした官山だったそうですが、今は面影はありません。

・

・

徒歩20分

・

・

継桜王子

「秀衡桜」の伝承から「継桜王子」という名前がつけられました。若王子権現ともいわれ、野中地区の氏神にあたります。境内には「一方杉」がそびえ、神秘的な空気が漂います。

継桜王子・野中の一方杉の隣には、わらぶき屋根の「とがのき茶屋」があります。現在は観光案内所となっています。とがのき茶屋の向かいを降りていくと、「野中の清水」があります。

周辺には小さな民宿などがありますので、熊野本宮大社向けに続けて歩く方は宿泊できます。

継桜王子周辺の見どころ

野中の清水

日本の名水100選に選ばれた野中の清水は、四季を問わず満々と水をたたえています。秋には周囲の紅葉が水面に映り、錦を織り成します。

とがの木茶屋

継桜王子にある休憩所。古道を歩く人たちをボランティアのスタッフが温かく迎えてくれます。秋にはかやぶき屋根と紅葉の取り合わせが旅の疲れを癒してくれます